정부가 위기임산부와 아동을 보호하기 위해 도입한 「출생통보제」와 「위기임신보호출산제」가 시행 1년을 맞았다. 제도 시행 후 아동 유기 건수가 급감하는 등 실질적 성과가 나타나며 제도의 의미가 더욱 부각되고 있다.

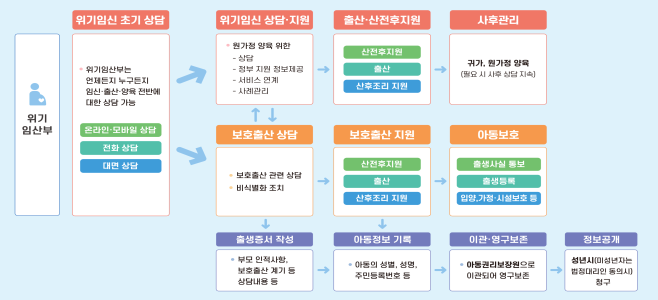

「위기임신보호출산제」는 위기 상황에 놓인 임산부에게 임신, 출산, 양육 관련 상담과 정보를 제공하고, 불가피한 경우 가명으로 진료와 출산이 가능하도록 지원하는 제도다. 보호출산을 선택한 아동은 국가 책임 하에 보호되며, 성인이 된 이후 본인의 출생정보가 담긴 출생증서를 청구할 수 있다.

2024년 7월 19일부터 2025년 6월 말까지 1년간, 총 1,882명의 위기임산부가 상담을 받았고 총 7,317건의 상담이 이루어졌다. 이 중 325명은 심층상담을 통해 원가정 양육(160명), 출생신고 후 입양(32명), 보호출산 신청(107명) 등으로 이어졌으며, 숙려기간과 상담을 통해 보호출산을 철회한 임산부도 19명에 달했다.

대표 사례로는 혼자 자가 분만 후 병원으로 이송된 A씨가 처음엔 입양을 고려했지만, 상담을 통해 결국 직접 양육을 결정한 경우가 있으며, B씨는 출산 사실을 가족에게 알리지 못하고 고민하던 중 상담기관의 설득으로 가족의 지지를 얻어 직접 아동을 양육하게 됐다.

상담 및 연계 체계도 점차 강화되고 있다. 보건복지부와 아동권리보장원은 1308 상담전화와 전국 16개 지역상담기관을 설치해 위기임산부들이 언제든지 안심하고 상담받을 수 있도록 지원 중이다. 또한, KB증권, 스타벅스, 한진 등 민간기업 및 한국여성변호사회, 인구보건복지협회 등 전문기관과의 협약을 통해 임산부와 아동의 안전한 보호환경도 조성하고 있다.

보호출산 아동의 알권리 보장을 위해 작성된 출생증서도 아동권리보장원에 이관되어 향후 청구 절차에 활용될 예정이다.

특히 2024년 보호대상아동 통계에 따르면, 출생 후 유기된 아동 수는 2023년 88명에서 2024년 30명으로 3분의 1 수준으로 감소했다. 이는 위기임산부가 제도권 안에서 적절한 지원을 받고 있다는 긍정적 신호로 해석된다.

김상희 인구아동정책관은 “위기임산부들이 공적인 제도 아래에서 상담과 보호를 받을 수 있도록 하는 것이 아동의 생명을 지키는 핵심”이라며, 앞으로도 안전한 양육환경 조성을 위한 노력을 지속하겠다고 밝혔다.

정익중 아동권리보장원장 역시 “위기임신보호출산제가 마지막 희망이 되어줄 수 있기를 바란다”며, 제도의 지속적 기반 강화를 강조했다.

[출처=보건복지부]